第718号 2020 (R02) .02/03発行

PDF版はこちら

農業と科学 2020/2/3

日本土壌インベントリー(e−土壌図II)

が目指す土壌情報の発信

農研機構農業環境変動研究センター

環境情報基盤研究領域 土壌資源評価ユニット

高 田 裕 介

1.はじめに

多くの作物の生産にとって欠くことのできない土壌,その性質を理解しておくことは効果的な土づくりや肥培管理を進めていくためにも大変重要である。土壌の性質,例えば,保肥力や保水性,水はけなどは,土壌の基となる材料(母材)や地形等による影響を受けていることが多い。例えば関東地方や九州地方などの火山灰が厚く堆積するような平野では,火山灰を母材とした真っ黒な黒ボク土が広く分布している。

この黒ボク土は,土壌中にリン酸を強く固定する特性を持ち(リン酸吸収係数1,500以上) ,作物栽培上,リン酸の施用量を増やすことが必要である。また,河川氾濫平野には,地形的に高い場所から低い場所にかけて,褐色低地土,低地水田土,灰色低地土,グライ低地土が一般的に分布する。灰色低地土(半湿田)やグライ低地土(湿田)が分布する地域で田畑転換を行う際には,特に排水対策を行うことが重要となる。

しかし乾田に多い褐色低地土や低地水田土では,排水対策の重要性は低く,逆に干害対策が必要となるケースもある。また,同一の地形面であっても,地形的に凹んだ場所では,土壌中の粘土含量や土壌有機物含量は高くなる傾向があり,そのような場所では肥持ちや水持ちも高くなる。このため,土壌の性質の違いを考慮した適切な土づくりを進めていくためには,土壌の種類ごとの分布状況が一目でわかる土壌図の活用が欠かせない。

2.土壌インベントリーの開発

土壌の成り立ちや性質の違いをもとに土壌を種類分けすることを土壌分類と呼ぶ。農研機構では,2011年に包括的土壌分類体系第1次試案という土壌分類体系を開発し,国内の土壌を大きく10種類に分け,それらをさらに細かく381種類に分けている。そして,この土壌分類方法を用いて,縮尺を異にする2種類のデジタル土壌図を作成してきた。その一つが全国土を対象とした縮尺20万分の1相当の全国デジタル土壌図である。

もう一つの土壌図は,農地のみを対象とした縮尺5万分の1相当のデジタル農耕地土壌図であり,農林水産省が1959〜1978年に実施した地力保全基本調査の成果物として作成された土壌図を基図としている。なお,土壌図の縮尺は土壌図作成のために行った土壌調査の空間的な密度を示し,縮尺5万分の1で

は,25haに1点の間隔で調査が行われたことを示している。

農研機構では,これまで開発してきたデジタル土壌図などの土壌情報を誰でも簡単にウェブ上で使えるようにした「日本土壌インベントリー(https://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/)」を2017年4月に公開した。また,2017年4月にフィールドでもデジタル土壌図を活用できるように開発したのがスマートフォン用アプリ(無料)の「e-土壌図 II」である(図1) 。なお,上記サイト名にあるインベントリーとは財産目録(inventory)という意味で,農業生産の基盤である土壌はかけがえのない財産であることから,その財産を管理することを表わす単語をウェブサイト名に用いた。

3.日本土壌インベントリーで閲覧できる土壌情報

日本土壌インベントリーで閲覧できる土壌情報は以下のとおりである。

① 全国土を対象とした縮尺20万分の1相当の土壌図(e-土壌図IIでも閲覧可)

② 農耕地を対象とした縮尺5万分の1相当の土壌図(e-土壌図IIでも閲覧可)

③ 深さ30〜50cmの土壌温度の平年値(解像度1km)

④ 土壌の透水性や保水性を示す飽和透水係数マップおよび有効水分容量マップ

⑤ 最大容水量(pF値=0) ,圃場容水量(pF値=1.5) ,初期しおれ点(pF値=2.7)および永久

しおれ点(pF値=4.2)のそれぞれに相当する土壌水分含量マップ

⑥ 土壌分類の解説(e-土壌図IIでも閲覧可)

日本土壌インベントリーでは,デジタル土壌図をクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCBY 4.0) 表示4.0国際パブリックという著作権ルールの下,原作者のクレジット(農研機構,日本土壌インベントリー)を表示することを条件とし,改変,営利目的での二次利用も許可されるオープンデータとして提供している。また,農業のICT化を推進するため官民が協調して整備を進めている農業データ連携基盤(WAGRI)にも上記デジタル土壌図を提供している。

4.日本土壌インベントリーおよびe-土壌図IIの主な機能

① 日本土壌インベントリーの土壌図閲覧機能

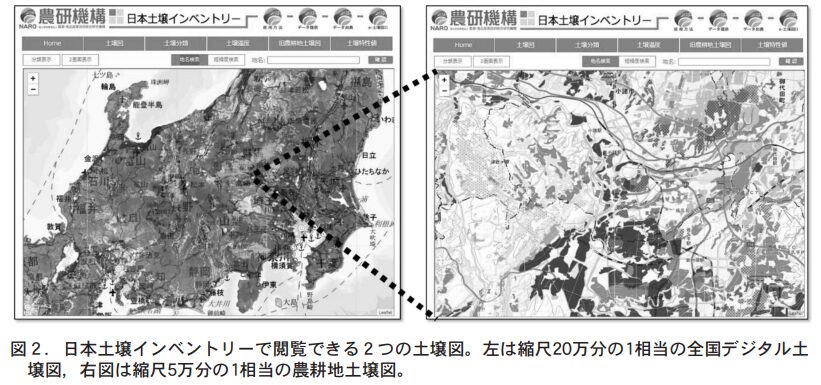

日本土壌インベントリーの土壌図閲覧ページでは,デジタル土壌図を国土地理院が提供する「地理院タイル」に投影することでウェブ配信を行っている。この土壌図閲覧ページでは,先ず全国土を対象とした縮尺20万分の1相当の土壌図が表示され,地図を拡大していくと,農耕地を対象とした農耕地土壌図へと自動的に切り替わる(図2) 。

土壌図上をクリックすると,その場所に分布する土壌の分類名が表示され,その土壌の特性,土壌断面の写真,分布図などが掲載された解説資料を閲覧することが可能である。また,土壌図は緯度経度情報や住所からも検索することができる。

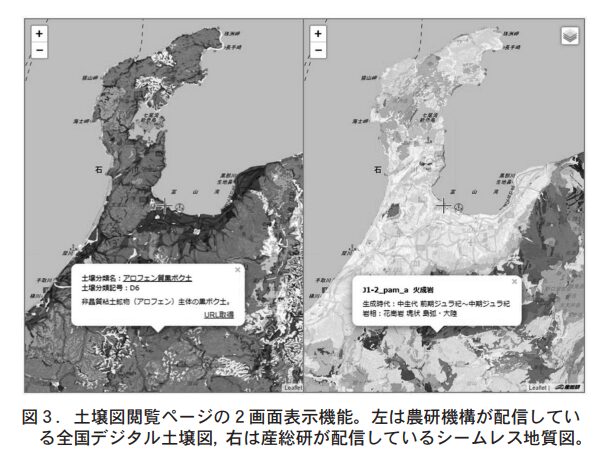

土壌図閲覧ページは2画面表示に切り替えることができ,国土地理院「地理院地図」で公開している撮影時期を異にする複数の航空写真や国立研究開発法人産業技術総合研究所「シームレス地質図V2」で公開している地質図を土壌図と並べて閲覧でき,様々な情報との比較が可能(図3)である。

土壌図閲覧ページでは,土壌の分類群ごとにその分布状況を示すことができる分類表示機能がある。この機能は,同じような性質を持つ土壌がどのような場所に分布しているのかを確認するのに便利である。2019年11月の時点では,北海道,秋田県および茨城県が作成した「北海道施肥ガイド2015」 ,「秋田米食味向上栽培マニュアル(改訂版)」および「普通作物栽培基準(含む工芸作物)」を基に,土壌の種類ごとに定められている土壌診断基準値や標準施肥量などを参照できる。今後,都道府県が作成している標準施肥量と土壌図との連携を全国的に進めていく予定である。

②「e-土壌図II」の主な機能

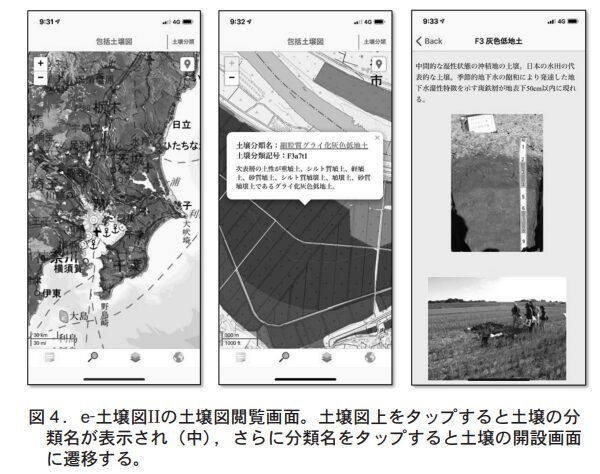

当アプリを起動すると図4左のように縮尺20万分の1相当の全国壌図が表示される。

その画面から「ピンチアウト」して土壌図を拡大していくと,農耕地を対象とした農耕地土壌図(図4中)へと自動的に切り替わる。土壌図上をタップすると,その地点に分布する土壌の種類名を調べることができ(図4中) ,さらに土壌種名をタップするとその土壌の解説ページ(図4右)が開かれる。また,当アプリでは携帯端末に搭載されたGPS からユーザーの位置情報を使ってデジタル土壌図を簡単に検索することができる。

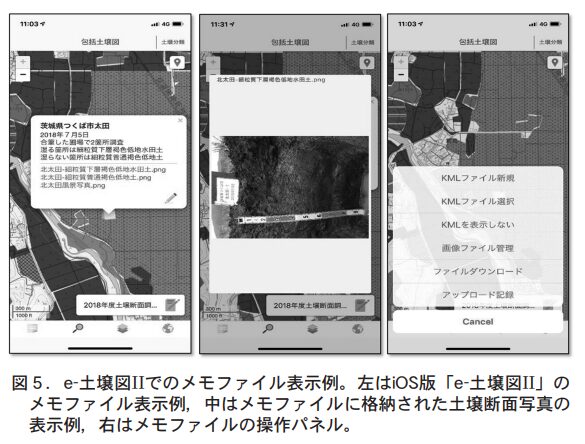

e-土壌図IIでは,現地調査のメモや写真などを土壌図と関連付けて表示・編集したり,利用者間でそれらのメモ情報を共有・編集したりすることが可能である。なお,図5は,メモファイルの表示例である。このメモファイル(図5左)には土壌断面調査を行った日時,土壌断面の写真(図5中) ,圃場の土地管理状況,土壌分類名,圃場や土壌断面の観察結果がメモ欄に記載されている。この機能により利用者独自の情報を土壌図上に配置することができ,利用者本位の土壌図を作成することが可能である。このメモファイルは農研機構側が提供するクラウド・ストレージを介して利用者間で共有することが可能である。

5.農業生産現場でのデジタル土壌図の利用

① 地力増進基本指針の参照

農林水産省では,2008年に地力増進基本指針を改正し,土づくりのための基本的な土壌管理の方法及び適正な土壌管理の推進,土壌の性質の基本的な改善目標及び基本的な改善方策,その他地力の増進に関する重要事項を示している。その中で「土壌の性質の基本的な改善目標」については主な土壌の種類ごとに土壌特性値(pHや有効態リン酸等)の改善目標値が定められている。そこで,日本土壌インベントリーやe-土壌図IIを利用して土壌の種類を調べれば,地力増進基本指針で示された土壌の性質の基本的な改善目標値を参照することが可能である。

また,地力増進基本指針では,「地力の増進に関する重要事項」として,家畜排せつ物等の有機物資源のたい肥化とその利用による土づくりを推進している。そのため,指針では土壌の種類(黒ボク土か否か) ,平年土壌温度(地表下30〜50cm) ,栽培作物の違い(水稲,畑作物,野菜,果樹)毎に,たい肥の施用基準値が示されている。日本土壌インベントリーの2画面表示機能を用いると任意の地点で土壌の種類と土壌温度を同時に調べることができ,土づくりを進める上でたい肥の施用基準値を参照することが可能である。

② 借上げ候補農地の土壌特性の確認

デジタル土壌図の活用事例として増えてきているのが借上げ候補農地の土壌特性の確認である。借上げ候補農地に分布している土壌がこれまで管理してきた農地土壌と同じ性質をもつのか,作付予定の作物に適した土壌なのか,農地土壌の水はけ・保水性の良し悪し等,農地の借上げ時に気になる土壌の特性は土壌図を見ることで判断できることもある。

例えば,借上げ候補農地が現在管理している農地と同じ土壌の種類が分布している場合,同じような栽培方法が適用できる可能性は高くなる。例えば,土壌の名前についている「細粒質/中粗粒質」は土壌中の粘土の量を表わし,細粒質では粘土量が多いため一般的に肥持ちが良く,粗粒質では砂が多く肥持ちが悪い。また,グライ低地土,停滞水グライ土,グライ黒ボク土など,「グライ」と名前がつく土壌の種類は,酸素が欠乏した土層を表層下50cm以内にもつため,畑作物などを栽培するためには排水対策が重要となる。さらに,泥炭土や“泥炭質”グライ土などと土壌の種類名に泥炭とあるものは土壌断面内に泥炭(植物遺体)でできた土層があることを示し,一般的に水はけが悪く,地耐力に乏しく排水など

により地盤沈下が生じやすいなどの性質をもつ。

さらに,土壌の種類名に黒ボク土とある土壌は,リン酸肥料が効き難い性質があるので,土壌診断などで作物が吸収できるリン酸の量がどの程度あるのかを調べておく必要がある。このように土壌の種類名を知ることは,借上げ農地の「土づくり」を進めていく上で非常に重要な情報となる。

6.日本土壌インベントリー(e-土壌図II)が目指す土壌情報の発信

最後に,今後日本土壌インベントリーが目指す土壌情報の発信について主要な3点を下記に記す。

① 信頼性と持続性:農業の担い手誰もが土壌情報を駆使して適正・効果的な土壌管理を行える環境を生み出すためにも,信頼性の高い土壌インベントリーの整備とその情報配信を持続的に行う。

② 即時性:土壌温度や土壌水分状況のように日々変化する情報についても,その予測値を発信するなど,即時性を強化していく。

③ 多様性:多様な土壌情報ニーズに対応するためのアプリケーション開発を進め,土壌情報の多様化を進めていく。具体的には,i) 土壌温度・水分推定値(30年平均値)の日々変動の表示機能,ii) たい肥等の有機物投入量から土壌有機物の蓄積量(減少量)を見える化する機能,iii) たい肥の肥効と化学肥料の減肥可能量を見える化する機能の開発を進めている。

沖縄県の主要3土壌における肥効調節型肥料を

利用したオクラ春植え栽培の省力施肥について

沖縄県農林水産部 農業研究センター 名護支所

主任研究員 田 中 洋 貴

1.はじめに

沖縄県のオクラ出荷量は全国3位であり,特産野菜品目として県内各地で栽培されている。オクラ栽培は追肥回数が多く,生産現場では省力化のために肥効調節型肥料の開発とその施肥基準の確立が求められている。また沖縄県のオクラ栽培は性質の大きく異なる3つの土壌,すなわちジャーガル,島尻マージおよび国頭マージで行われており,肥効調節型肥料の適正量はその土壌ごとに異なる可能性がある。

そこで,オクラ春植え栽培での肥効調節型肥料の開発と普及を図るため,3土壌における肥効調節型肥料の試験を2カ年行い,施肥の省力化を可能にする適正な施用量を検討したので紹介する。

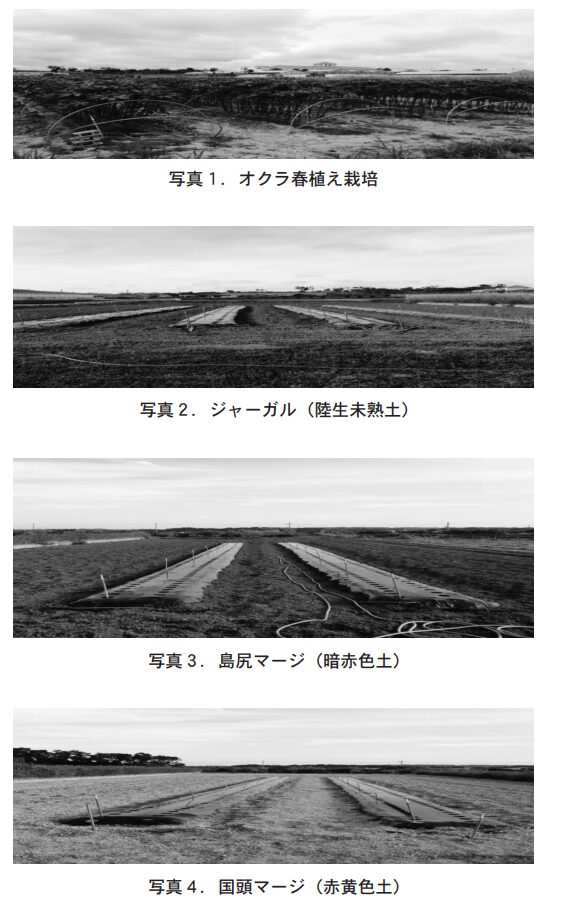

2.試験の概要

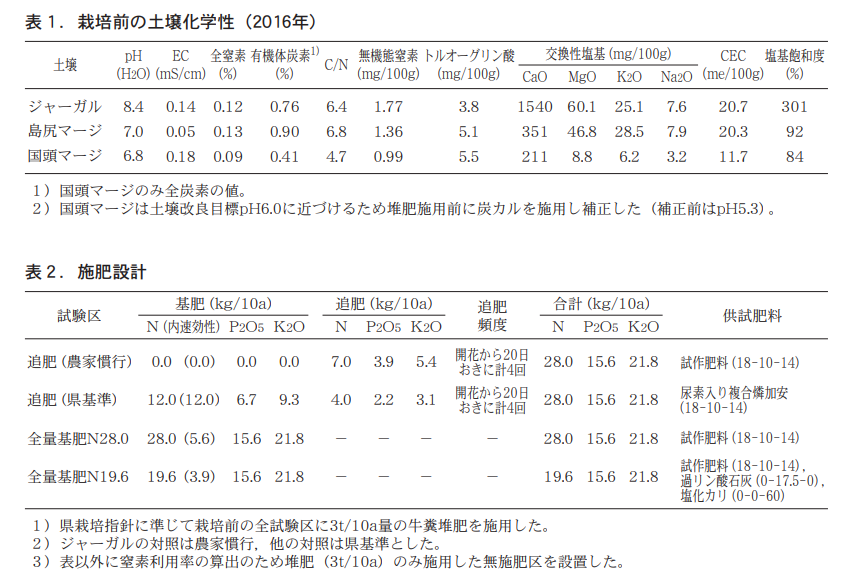

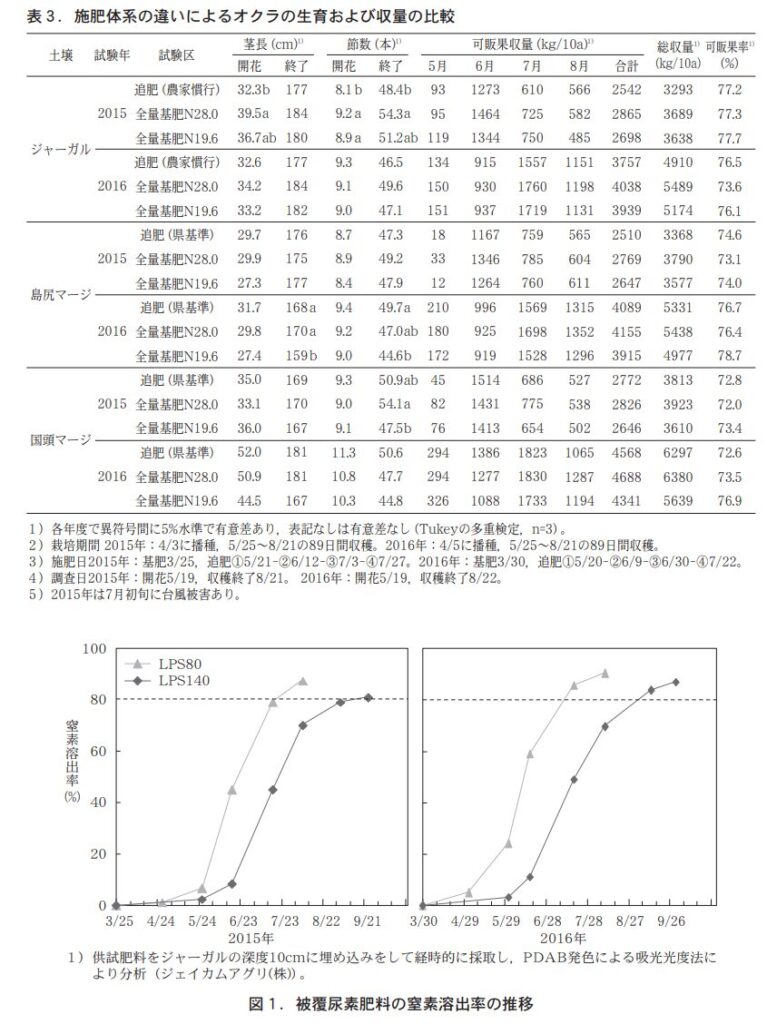

栽培体系は春植え(3月下旬播種,5月下旬開花,8月下旬収穫終了)とし,ジャーガル(陸生未熟土) ,島尻マージ(暗赤色土) ,国頭マージ(赤黄色土)の3圃場で行った。品種は「ブルースカイ」を供試し,栽植様式は1穴3本仕立ての2条植え,株間25cm,条間40cm,畝幅は150cmとし黒マルチを用いた。供試土壌の化学性は表1(2015年はデータ省略)のとおりである。施肥設計は,表2のように,試作の肥効調節型肥料(18−10−14,N緩効率80%,LPS80:LPS140=35:65)を用いた全量基肥体系と慣行の「尿素入り複合燐加安804号(18−10−14)」を用いた追肥体系を設け,生育および収量,みかけ

の窒素収支等の比較を行った。

本研究では,各土壌で試作肥料による全量基肥が,慣行の追肥体系に対して,初期収量に関わる速効性窒素量および中後期収量に関わる緩効性窒素量で過不足の有無を検証し,試作肥料の適正な施用量を明らかにした。

3.結果と考察

1)ジャーガル

ジャーガルは本島南部に分布する県内で最も肥沃な土壌であり,オクラをはじめ多くの園芸品目の生産が盛んである。生産現場ではオクラの過繁茂による着果の低下を懸念し,県の施肥基準とは異なり基肥を施用せず追肥でコントロールする栽培が多い。今回の試作肥料はジャーガルでの利用を主な目的とし,基肥となる速効性窒素量を控えめに設計した(県施肥基準の半分程度) 。

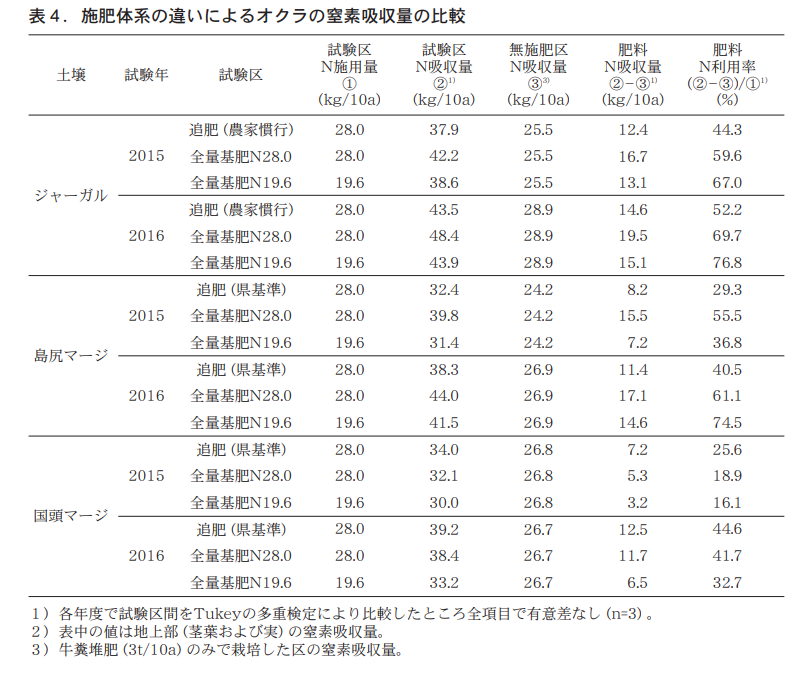

全量基肥による窒素施用2水準は,追肥体系に対して,初期の著しい過繁茂が観察されず,また花落ちによる初期収量の減少(5〜6月の合計可販果収量)がないことから,基肥となる速効性窒素量3.9〜5.6kg/10a(窒素緩効率80%から算定)は適正であることが示唆される(表3) 。次に,追肥の代替となる2つのLPコートの窒素溶出について,LPS80は開花期にあたる5月下旬頃から高くなり,LPS140は開花後の6月中旬頃から高くなった(図1) 。

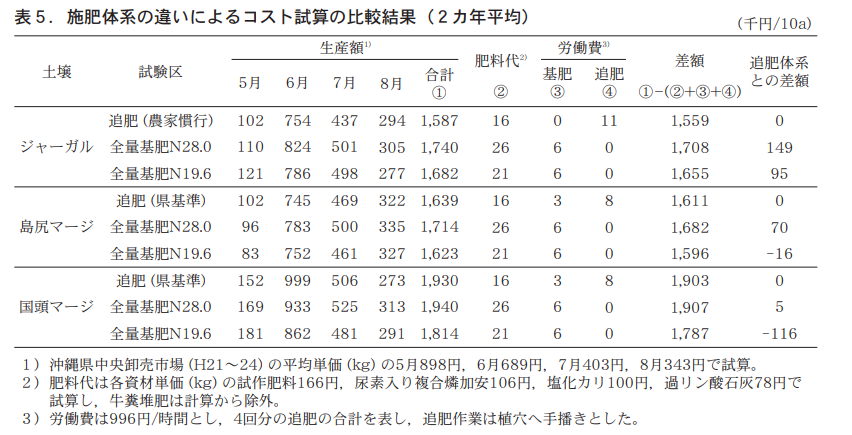

また肥効の目安となる窒素溶出率80%は,LPS80で7月中旬,LPS140で9月上旬となり,春植え栽培における収穫期間の窒素供給を維持できた(図1) 。次に,窒素吸収量は全量基肥の窒素28.0kg/10a施用で最も高くなり,窒素19.6kg/10a施用ではほぼ追肥体系と同等となった(表4) 。また,総可販果収量においても同様であった(表3) 。最終的なコスト試算結果では,全量基肥の窒素施用2水準ともに追肥体系との差額でプラス評価であった(表5) 。

3)国頭マージ

国頭マージは本島北部に分布する県内で最も生産性の低い土壌であり,オクラの生産現場では,島尻マージ同様に県の施肥基準のとおり基肥を施用する栽培が多い。全量基肥の窒素施用2水準とも追肥体系に対して,初期生育および収量(5および6月の合計収量)は減少する傾向がみられる(表3) 。このことから,試作肥料の速効性窒素量は3.9〜5.6kg/10aでは不足している可能性がある。しかし,全量基肥の窒素28.0kg/10a施用は,追肥体系に対して中後期の収量(6月〜7月)が増加する傾向を示し,窒素吸収量はやや低いものの,総可販果収量は同等以上となった(表3,4) 。

一方,全量基肥の窒素19.6kg/10a施用は,追肥体系に対して,窒素吸収量および総可販果収量が減少した(表3,4) 。最終的なコスト試算結果では,追肥体系と比較し,全量基肥の窒素28.0kg/10a施用でプラス評価であったが,窒素19.6kg/10a施用はマイナス評価であった(表5) 。窒素19.6kg/10a施用は,追肥体系と比較し,2カ年平均の総可販果収量でそれぞれ3493kg/10a,3670kg/10aと5%程度の減収であったが,追肥体系との差額は11.6万円と大幅な差がついた。これは,オクラの単価(円/kg)は,5月898円,6月689円,7月403円,8月343円となっており(沖縄県中央卸売市場のH21〜H24月別平均) ,

初期収量の差が大きく反映された結果であった(表3,5) 。

4.まとめ

以上のことから,ジャーガルのオクラ春植え栽培では,試作肥料を基準窒素量(28.0Nkg/10a)および7割施用(19.6Nkg/10a)で収量を維持したまま省力化できることが示唆された。また島尻マージおよび国頭マージでは,基準窒素量を施用することにより追肥の省力化が可能となった。

今回の試作肥料は,ジャーガルでの利用を主目的にしていたため基肥を控えめに設計したが,窒素施用量を調整することにより性質の異なる土壌においても利用できることが明らかとなった。しかしながら,国頭マージでは,試作肥料の基準および7割の施用量で高単価の5月〜6月期の収量が下回るため,速効性窒素の配合を再検討する余地がある。今後は,試作肥料の現場実証試験を行い,改良を重ねて普及を目指していきたい。